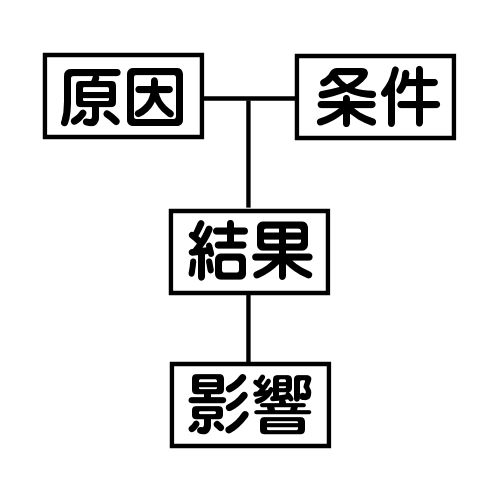

原因・結果の原理を拡張した理論が、原因・条件・結果・影響の原理です。

原因・条件・結果・影響の原理

ものごとが起きるには、必ず、原因があります。 しかし、原因だけでは何も起きません。

ものごとが起きるには、必ず、条件があります。 しかし、条件だけでは何も起きません。

原因と条件が出会うと、必ず、ものごとが起きます。 起きたものごとを、結果と言います。

結果がそれだけで終わることはありません、 必ず、あとあとに影響を残します。

人間関係の原理として

仏教では、この原理を、主として人間関係に適用します。それも、自分と他の人の関係を考えるときに使います。

自分を原因とし、他の人を条件として、自分とその人とが接触するとき起きることを結果と捉え、その結果が、あとあとに残す影響まで考えます。

日常の人間関係

日常の人間関係も、原因・条件・結果・影響の原理で分析できます。

私(原因)は、朝、出勤したとき、Aさん(条件)と出会い、朝の挨拶をしました(結果)。早速、仕事の打ち合わせを始めました(影響)。

私(原因)は、朝、出勤したとき、Bさん(条件)と出会いましたが、ちょっとした手違いで、朝の挨拶をし損ないました(結果)。このため、仕事の打ち合わせを始められませんでした(影響)。

この例で分かる通り、似たような事例でも、自分(原因)と相手(条件)の結びつき具合で、起きるものごと(結果)とその後の展開(影響)が、どんどん変わっていきます。

原因・条件・結果・影響の原理の活用理論

原因と条件の結び方によって、結果が変わり、影響が変わる。 原因と条件の結び方が同じなら、結果・影響は同じになる。

原因・条件の結びつき方が良ければ、結果・影響も良くなる。 原因・条件の結びつき方が悪ければ、結果・影響も悪くなす。

原因が同じでも、条件が変われば、結果・影響は変わる。 条件が同じでも、原因が変われば、結果・影響は変わる。

原因が変わったけれど、結果・影響を変えたくないのであれば、条件を調整する。 条件が変わったけれど、結果・影響を変えたくないのであれば、原因を調整する。

原因が変わらないけれど、結果・影響を変えたいのであれば、条件を変えればよい。 条件が変わらないけれど、結果・影響を変えたいのであれば、原因を変えればよい。

結果・影響が良ければ、原因・条件の結びつき方が良かったと判断できる。 結果・影響が悪ければ、原因・条件の結びつき方が悪かったと判断できる。

出したい結果・影響があるのなら、原因・条件の結びつき方を調整すればよい。